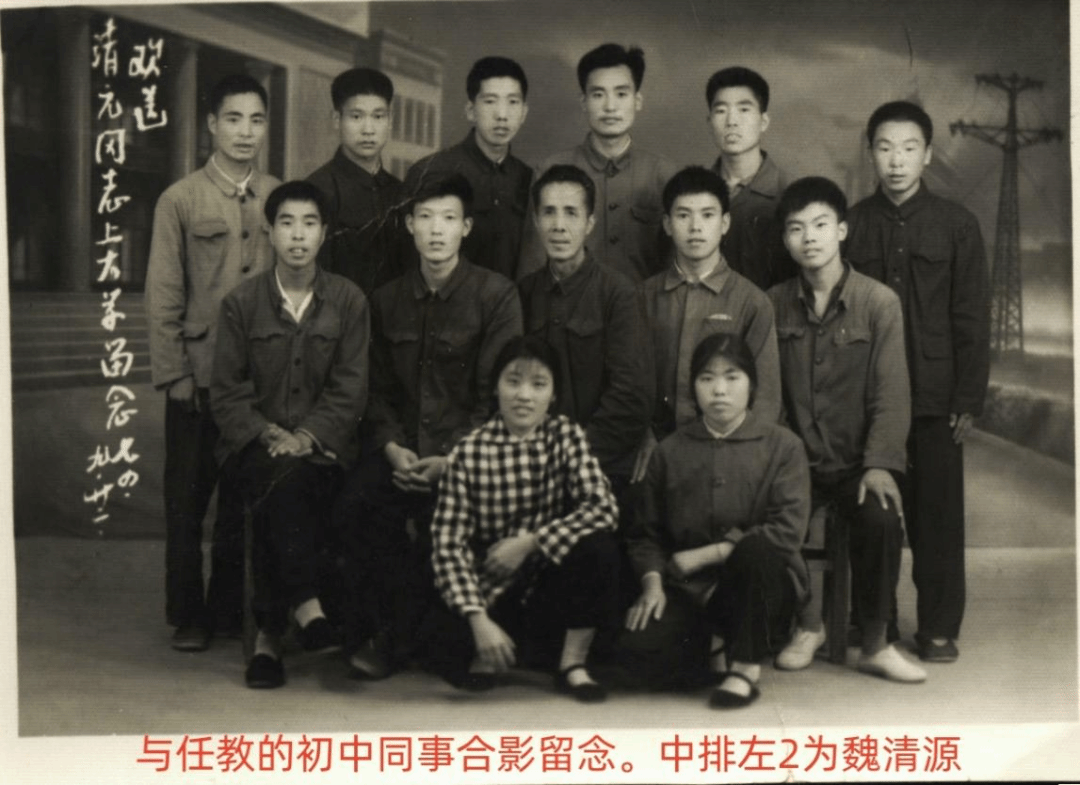

1974年,在家乡中学任民办教师的我因较为突出的教学成绩和获得的“县优秀教师”的称号,成为公社推荐的两位大学生之一,与学校的同事们合影留念的第二天——9月23日,来到古城开封高耸入云的铁塔之下,在与铁塔一墙之隔的开封师范学院(今河南大学)甲排房最后一排(甲九排,现在学11公寓的位置)最东头的学生宿舍,开始了我的大学生活。古朴典雅的南大门内镌刻的“明德新民,止于至善”的校训,中西合璧的六号楼和古香古色的七号楼飘荡出的氤氲书香,玲珑俊俏的东斋房和历经沧桑的旧贡院蕴涵的文化气息,飞檐斗阁庄重雄伟的大礼堂显示出的恢宏气势,激发了我的学习热情。当伴着铁塔的风铃声结束三年学习生活时,不知道当时的中文系领导看中了我的哪一点,让我留校任教,并分配我担任古代汉语课程的教学工作,从此我在河南大学扎下了根。时至今日,我的档案里的工作经历只有简单的一句话:1977年留校任教至今。

为国家培养社会主义建设需要的合格人才,是高等学校的首要使命,也是人民教师最重要的职责。留校后,为了尽快提高自己的教学水平,早日胜任教学工作,我白天听同专业老教师的课,学习他们的课堂教学技能,晚上研读古代汉语的理论著作和先秦典籍,同时编写教案和讲稿。

1979年,我正式担任了77级学生的古代汉语课程。当时还没有正式的教材,在讲课时我尽量使用自己在阅读先秦典籍时搜集的例证,同时结合例句的前后语境来讲解古代汉语的理论知识,居然得到了学生的好评,以致不少学生因此喜爱上了古代汉语。毕业时有一位学生直接考取陕西师大古代汉语专业的研究生,有两位学生留校充实了古代汉语的教师队伍,有好几位学生到不同的学校从事古代汉语的教学工作,还有一位学生在第二年考取了厦门大学的研究生,现在已是著名的音韵学家。

此后教的学生,每一届都有直接考上研究生的,他们中有不少经过自己的努力在语言学研究领域取得了突出的成就,有的已成为著名的语言学家。虽然自己的作用微乎其微,但这些学生取得的成就还是让我感受到了作为一名教师的自豪。这也是我坚守教学第一线半个世纪的动力源泉。

1992年我担任了中文系古代汉语教研室主任,并开始指导硕士研究生,开设了“训诂学”“汉字文化学”“文字学”等课程。结合教学过程中发现的问题进行研究,陆续发表了一些学术论文。《大徐本〈说文〉未释之亦声字》分析了许慎《说文解字》中不少亦声字没有注明是亦声字的原因和这些字的类别;《“六书”转注新义》《“六书”转注研究的历史回顾》分别提出了自己对“六书”中转注一书的理解,总结了千百年来学术界关于转注研究的情况;《王力〈古代汉语〉误为通假例释》《〈通假字例释〉误为通假例》对二书中误为通假的深层次原因和误为通假的两种类型进行了分析;《用科学的汉字理论指导汉字教育》一文针对社会上对汉字的形和义随意进行解释的现象,分析了产生这些错误的类型与原因,强调了用科学的汉字理论指导汉字教育的重要性。

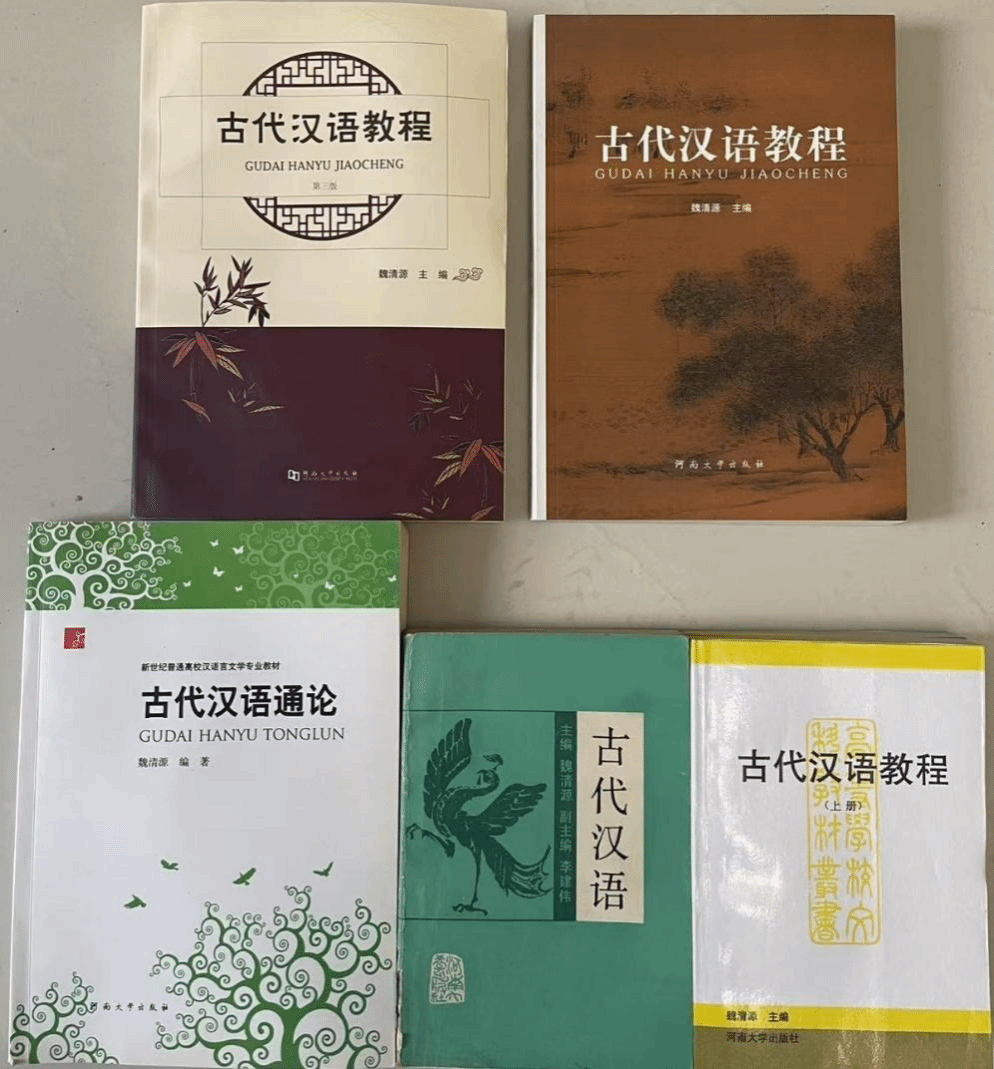

此外,我编写出版了《古代汉语简明读本》《古代汉语》《古代汉语教程》《古代汉语通论》等多部教材。其中《古代汉语教程》作为河南省自学考试教材使用了10多年,先后印行三版,印刷10多次,印数达10多万册。

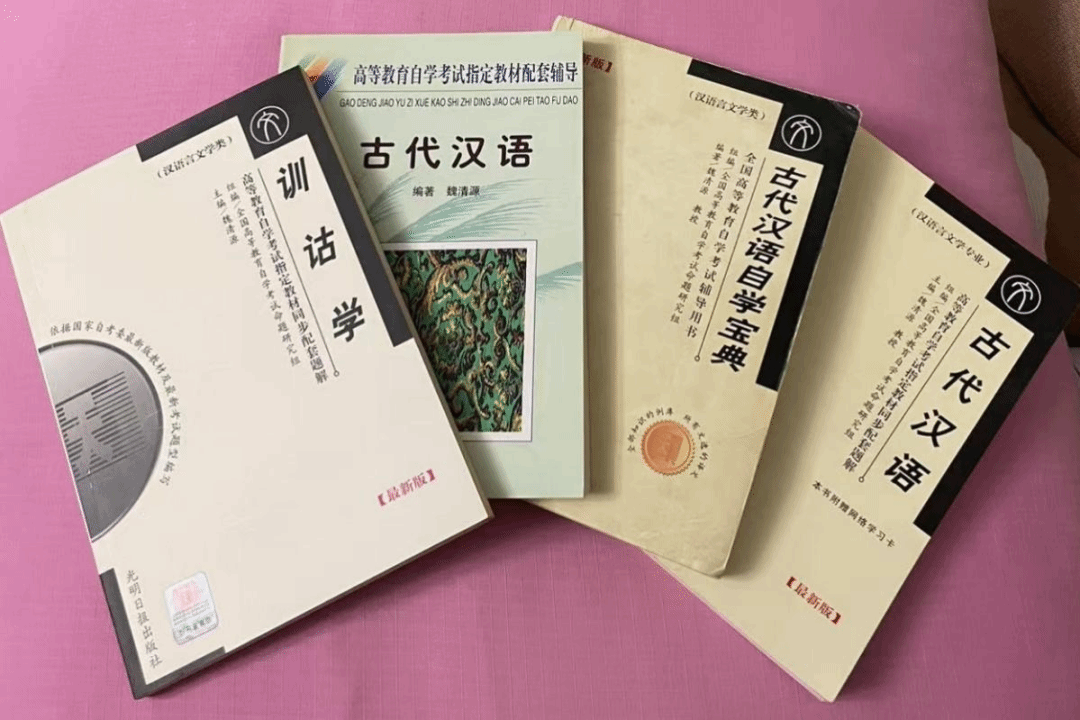

1984年,为了拓展育人新渠道,国家开始实施自学考试制度,河南大学中文系成为河南省中文专业的主考单位。为了帮助广大考生学好古代汉语知识,我每年到全省各地为考生作辅导报告,编写辅导资料刊登在《中文自学辅导》上,同时编写出版了《古代汉语自学辅导》《训诂学自学辅导》《古代汉语自学宝典》等辅导读物,对提高考生的专业成绩起到了很好的作用,受到了广大自考生的欢迎。

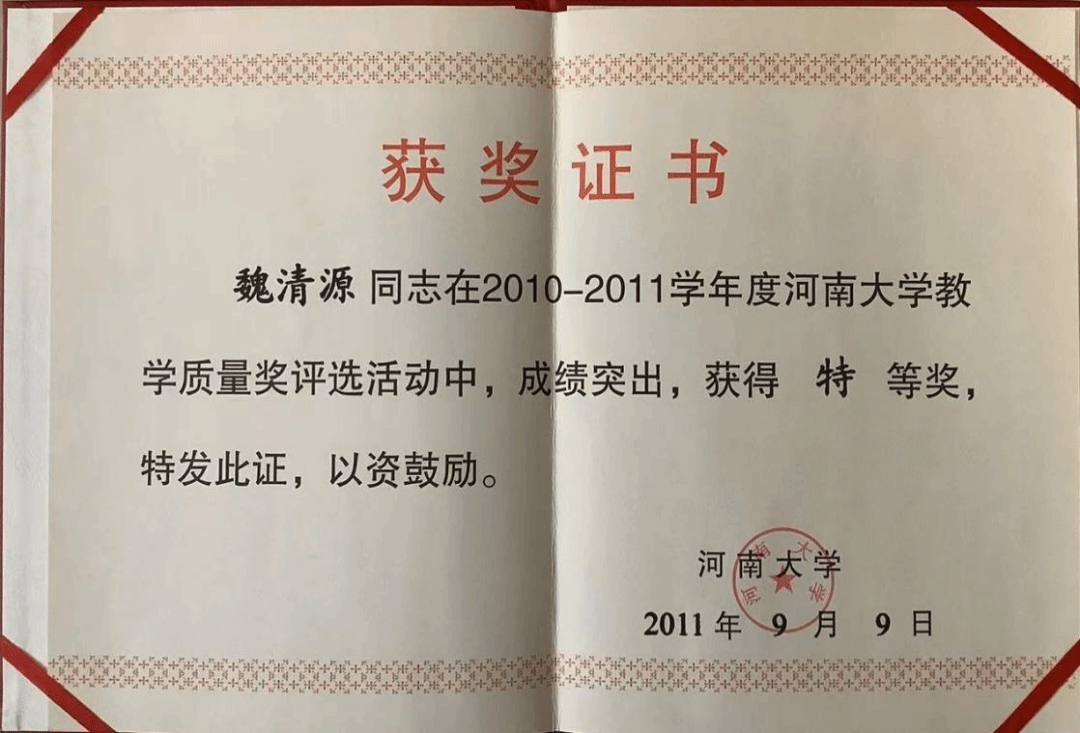

1985年我荣获“河南大学优秀教师”称号,在第一届教师节庆祝大会上受到学校表彰,此后连续多年获得这一称号;2010、2011年在学校举行的教学质量竞赛活动中,我连续两次获得特等奖;2005、2012年两次获得“开封市优秀教师”称号。这是对我半个世纪执教生涯的充分肯定。

柠月如风,时光荏苒。2012年年底,已届花甲的我不得不离开了三尺讲台。学校教学督导组聘任我担任了督导员,2024年又担任了校督导组的组长。10多年来,我深入教学一线,认真听课720人次,力求对每位任课教师给予客观公正的评价,提出合理的意见和建议,同时积极参加学期初的教学巡视、学期末的考试巡视和对各学院的教学检查,为提升学校整体的教育教学水平做出了自己的努力。

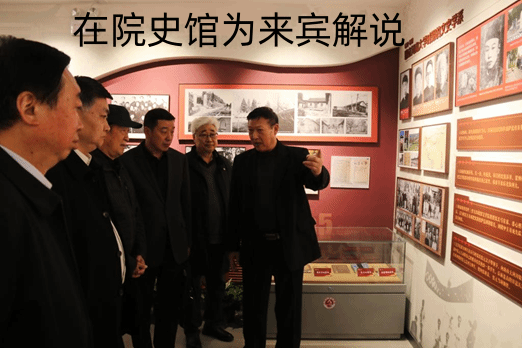

文学院是河南大学唯一一个设立最早并且从未中断办学历史的学院。她历史积淀深厚,学术传承有自。为迎接2023年文学院的百年华诞,学院领导让我负责搜集历史资料,撰写学科发展历史,筹建院史展馆。经过长达7年的努力,克服疫情的影响,共60万字、400多幅图片、全面系统介绍文学院中国语言文学学科发展历史的《河南大学中国语言文学学科史》编写完成,并由河南大学出版社于2021年12月正式出版;展览面积110平方米、展出图片490幅的文学院院史馆赶在百年院庆前一天——2023年3月2日建成开馆,为文学院的百年院庆献上了一份厚礼。

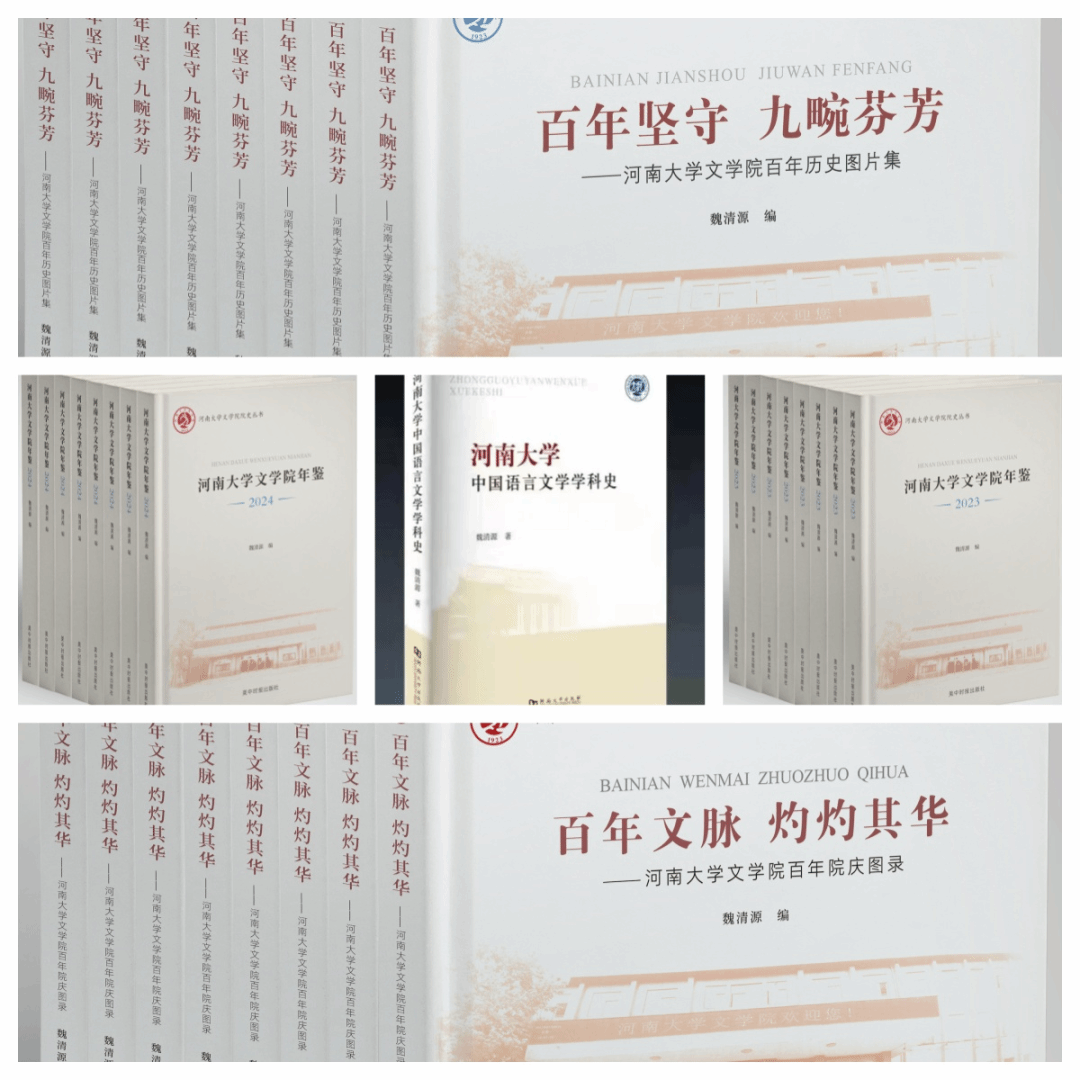

这两年,我把搜集到的历史图片汇集成册,编写出版了收录886幅图片的《百年坚守九畹芬芳——河南大学文学院百年历史图片集》,收录468幅图片和八篇文章的《百年文脉灼灼其华——河南大学文学院百年院庆图录》、收录336幅图片的《河南大学文学院年鉴2023》、收录468幅图片的《河南大学文学院年鉴2024》。这四种书被收入“河南大学文学院院史丛书”,由文学院79级校友张来民主政的美中时报出版社鼎力相助出版。这些工作填补了文学院院史的空白,对文学院的文脉传承、文化建设起到了很好的作用,受到了社会各界人士和广大校友的肯定。

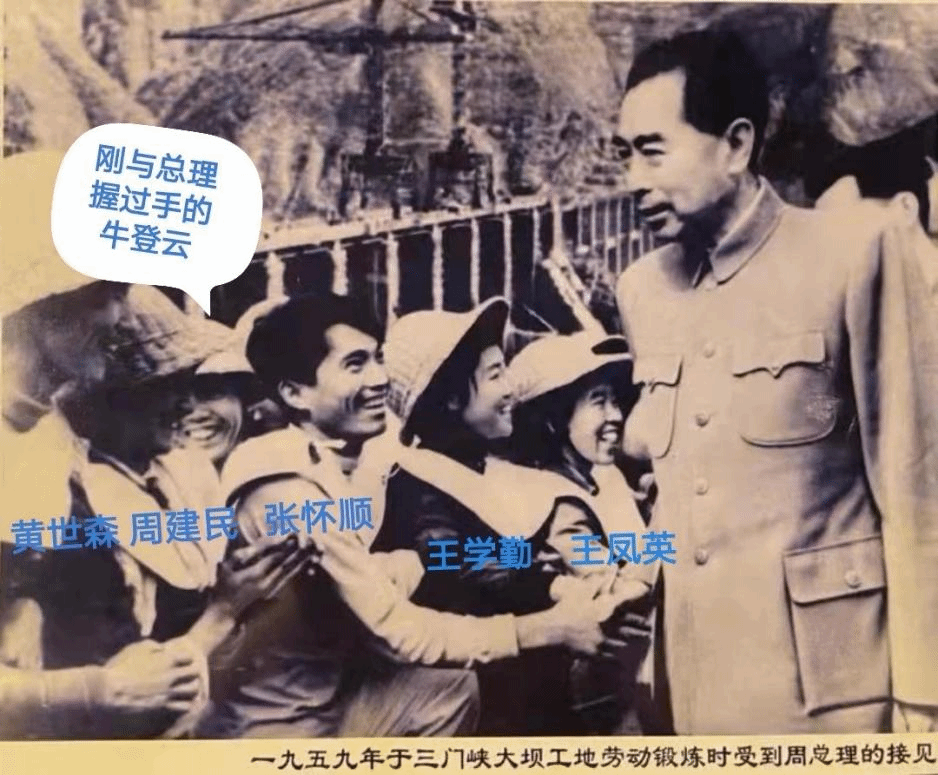

在河南大学110多年发展历程中,有许多重大的历史事件值得河大人铭记,“周恩来总理在三门峡水利枢纽建设工地接见河南大学中文系师生”就是其中之一。1959年10月,当时的开封师范学院中文四个年级1200多名学生和教师奔赴三门峡水利枢纽建设工地,参加修建大坝的劳动。

10月13日,适逢周恩来总理到工地视察,周总理边走边与中文系师生亲切交谈。20多年后,人们发现了下面这幅照片,由于不能确定照片中跟总理交谈的是河大学生,多版《河南大学校史》都不敢直接使用这幅照片。筹建院史馆时,我意识到这幅照片对于文学院院史乃至河南大学校史的重要性。经过多方查找资料、多地联系校友和严密论证,2021年8月,我终于确定了照片中与总理交谈的6人都是中文系58级二班的学生,他们从右至左依次是:王凤英、王学勤、张怀顺、牛登云(只露出头部者)、周建民、黄世森。(见《谁是周总理接见的河大中文学子》一文,收录在武新军主编的《我在河大读中文》一书)。这幅照片现在就展示在文学院院史馆中。

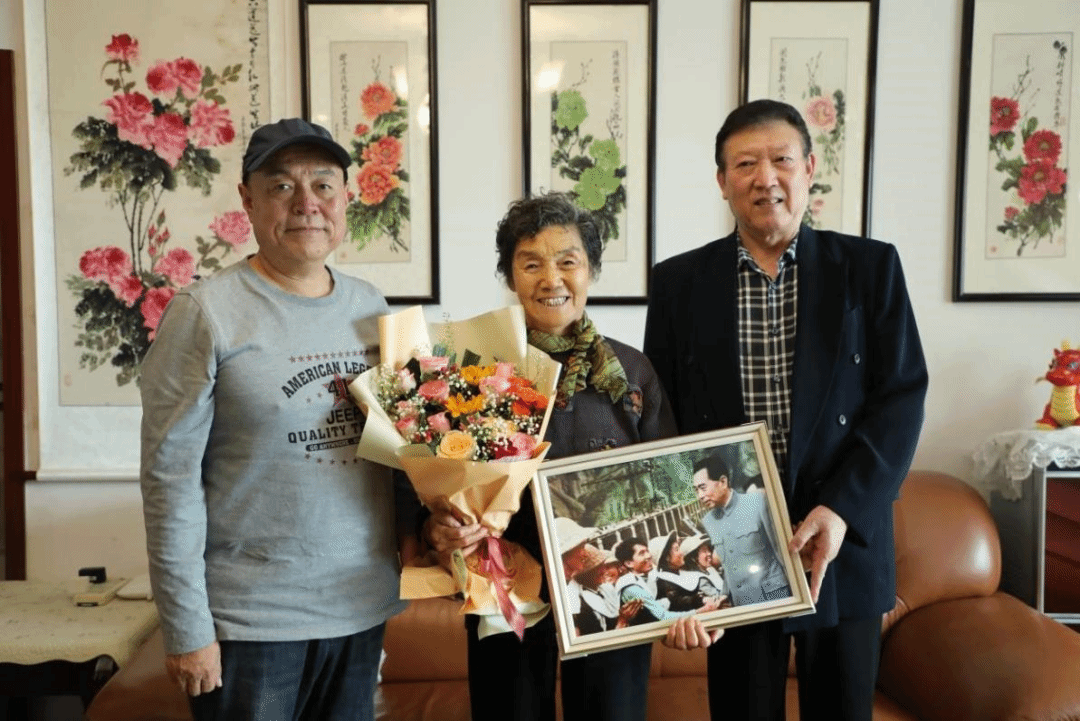

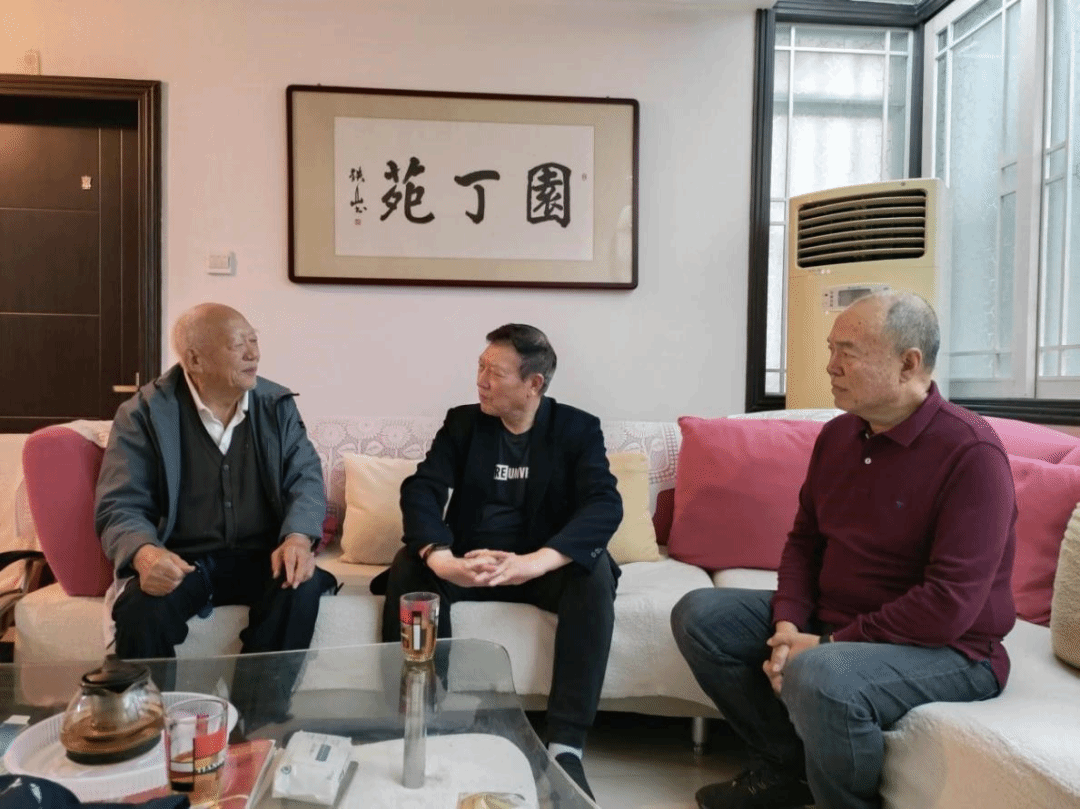

2024年10月16日、17日,我与文学院校友办公室主任张乐林教授一起,先后到郑州河南财经政法大学家属院和开封九鼎雅园,分别看望了照片中的老校友王学勤和牛登云,代表文学院向他们送上了放大后的彩色照片和美好的祝福。

一个偶然的机会,我得知周总理接见中文系师生的事情当年被中央新闻纪录电影制片厂拍摄成了新闻纪录片。为了找到这部纪录片,2021年10月,我专程赶往北京,先去中央广播电视总台影像资料馆,后到中央新闻纪录电影制片厂,都没有找到。最终在校友孟云飞的帮助下,辗转联系到中国电影资料馆,找到并购得了这个珍贵的影像资料。这段影像现在可以在河南大学校史馆和文学院院史馆中随时播放,从这段影像中截下的周总理与中文系系主任钱天起亲切交谈的画面也已展示在文学院院史馆中。

东隅已逝,桑榆非晚。退休12年来,我仍然在为无比热爱的河南大学及文学院努力工作着,虽无赫赫之功,也无昭昭之名,但我无愧于心。2023年3月3日,河南大学文学院在大礼堂隆重举行庆祝建院100周年创新发展大会,我作为10位老教师之一,登台接受了青年教师的献花,这是学院领导给予我的莫大荣誉,我感到无比荣幸。

【作者简介】

魏清源,1952年生,男,河南宝丰人,河南大学文学院教授。1974年入读开封师范学院(今河南大学)中文系,1977年毕业后留校任教至今。1992—2012年任河南大学文学院古代汉语教研室主任。兼任河南省语言学会常务理事,河南省文字学会副会长,河南大学教学督导组组长。主要研究领域为汉语语法、文字、训诂。发表有《大徐本〈说文〉未释之亦声字》《“六书”转注新义》《“六书”转注研究的历史回顾》《〈通假字例释〉误为通假例》《用科学的汉字理论指导汉字教育》等论文20多篇,出版《古代汉语简明读本》《古代汉语》《古代汉语教程》《古代汉语通论》等教材4部,编写《训诂学辅导》《古代汉语自学辅导》《古代汉语自学宝典》等辅导读物8种,《河南大学中国语言文学学科史》《百年坚守九畹芬芳——河南大学文学院百年历史图片集》《百年文脉灼灼其华——河南大学文学院百年院庆图录》《河南大学文学院年鉴2023》《河南大学文学院年鉴2024》等文学院院史图书5种。多次获得河南大学优秀教师、开封市优秀教师、河南大学优秀共产党员、河南大学老有所为先进个人等荣誉称号。

来源:“静音沉璧”公众号 2月25号