我出生在河南省的一个小城——南阳市,从小喜欢唱歌,还经常在小学、中学的舞台上演唱,在学生中小有名气。初中毕业后,一不小心,考上了郑州师专音乐科,从此走上专业音乐道路,虽历经坎坷,却经历了一些关键的历史节点,有幸成为我省专业音乐教育变迁、发展的亲历者、见证人,倒也十分有趣。

1957年,当时我省的音乐教育还十分落后。为了提升专业音乐教育质量,郑州师专音乐科本着专业音乐教育要从小抓起的宗旨,决定每年从初中毕业生中招收40名学生,以三年文化+专业课并进的预科,加上两年专业音乐学习的“五年一贯制”,提升教学质量。我有幸成为第一届“五年一贯制”的学生,离开家乡,第一次坐汽车,第一次见(坐)火车来到郑州,进入郑州师专音乐科学习。

时至1960年,历经社会变迁,郑州师专音乐科演变成独立的郑州艺术学院音乐系。经过三年预科学习,学校决定以我们班为主体,有部分老师参加排练一台音乐节目,到全省进行巡回演出,既是艺术实践,也是向全省人民进行汇报。演出团先后到了郑州、许昌、洛阳、开封、新乡进行演出。在开封的演出就在开封师范学院(今河南大学)大礼堂进行。这是我们第一次进入河大,第一次进入大礼堂演出。古朴优雅的校园,端庄宏伟的大礼堂震撼了我们的心灵。演出受到热烈欢迎,其中还演唱了我(17岁)作曲的男声小合唱《蛤蟆洼》。嘿!我心中一阵阵地窃喜!

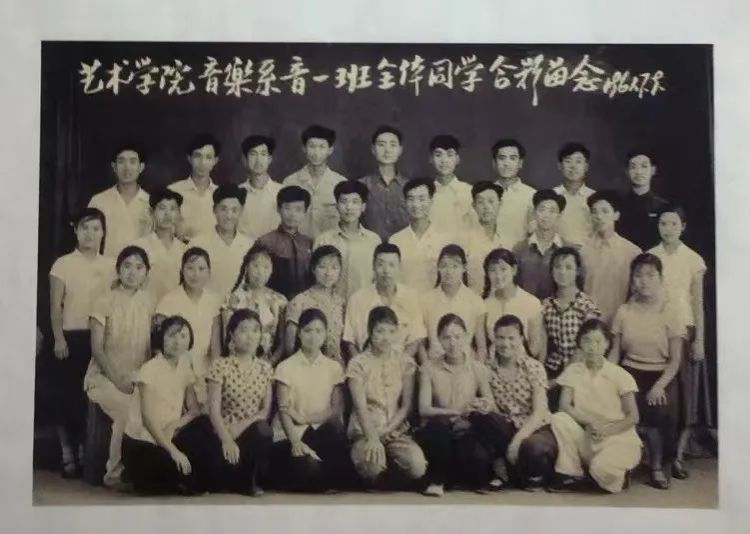

图1 艺术学院音一班全体照(不全)

1961年暑假,我们刚刚结束大学一年级的课程,风云突变。由于国家经济困难,部分新建立的大学要放长假一年,等待国家经济复苏,我们学校(郑州艺术学院)就在其列,我们只好各回各家,焦急而痛苦地等待着。

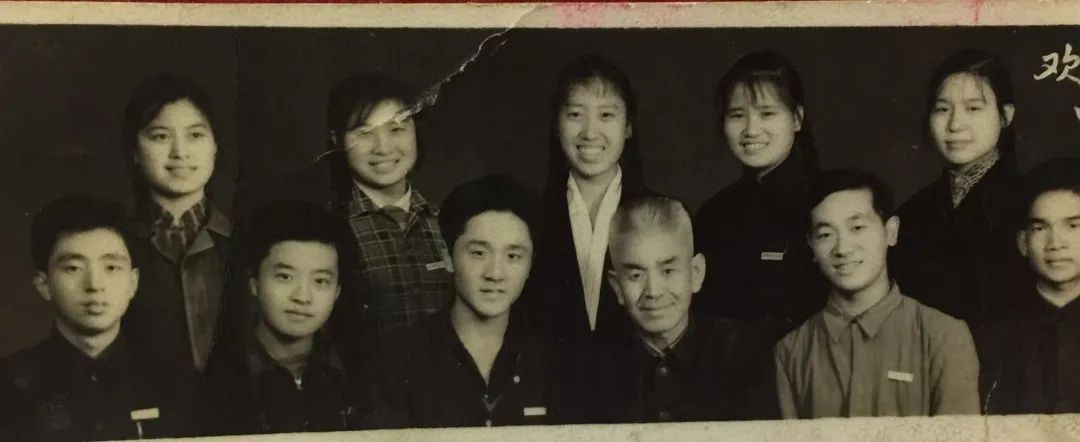

图2 长假期间,同学相遇南阳

图3 长假期间,部分同学合影

1962年,国家实施“调整、巩固、充实、提高”方针,“大跃进”期间新建的部分大专院校,或砍掉,或合并。郑州艺术学院奉命合并到开封师范学院,原音乐系、美术系共同组建艺术系。原艺术学院教师转为开封师院艺术系教师。

这次合并,十分艰难曲折,而对于河南专业音乐教育却又有着非凡的意义。

首先,这次合并只有少部分学生可以转到开封继续上学。郑州艺术学院音乐系原已招收了四届学生(160名),而只有已读了大学一年级的四年级学生,以及已上完预科应该进入大学学习的原三年级学生可以到开封就读,而这两届学生中也只有具有城市户口的少量学生可以入学,其余农村、城镇户口的学生,以及一、二年级全部学生,一律回家自谋生路!噢,我真有点相信命运了,我生在小城南阳,却属城市户口,幸运而光彩地成了(今)河大学生的一员!

其次,郑州艺术学院属于大专,原开封师范学院是本科院校,因此,转进来的大专学生学制顺延两年,成为本科学生!哈,幸运之神再次眷顾于我,感天谢地!更为重要的是,河南,由此开创了音乐专业本科教育!

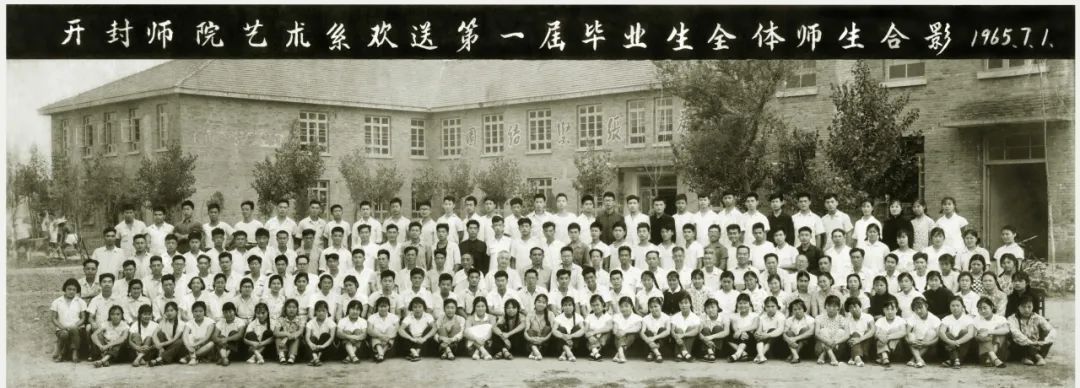

图4 艺术系音乐专业前两届同学合影

图5 音乐专业组建小型管弦乐队

图6 我班同学(9人)送别史书记

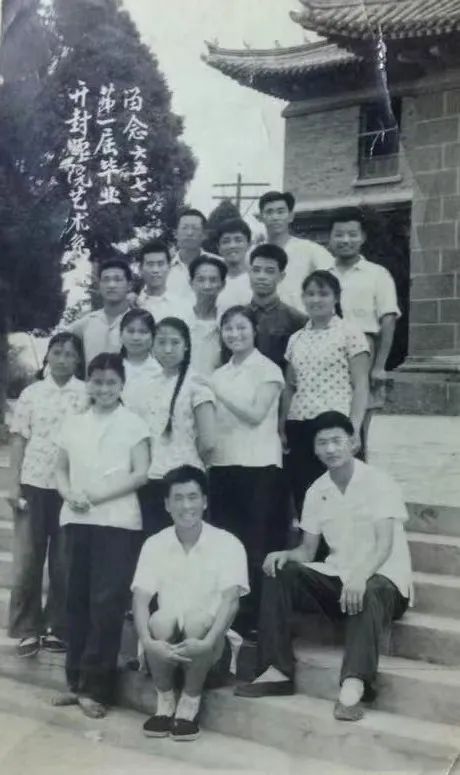

这次变故,我们班原有40人,除村镇户口同学外,另有几位或参军或找了工作,进入开封师院继续学习的只有九人。又过三年,一个同学因病休学一年,另一同学受政治气候影响被开除(“文革”后平反),1965年毕业时,我班只剩下七人,而这七大员(我们戏称为“七君子”)也成了河南专业音乐教育史上第一届本科毕业生了。

上世纪80年代部分同学同返母校合影

由于一年长假的挫折,到开封复读后的各位同学都十分努力,刻苦学习,专业成绩突进!我在进入本科后主修理论作曲专业,在郑州时原有五人主修此专业,并入开封后却只剩下我一人。理论作曲专业课程很多,同时要开五门课,分别由五位老师教授,所以就形成了五位老师教授一个学生的奇葩现象。当然,我也不敢懈怠,其中受益良多!

毕业后,我班张永杰留校任教,我和唐瑰卿(后成为我夫人),分配到信阳辗转十几年,于1981年调回河大任教。我们三人也先后晋升教授,学术上小有成就。

回首前半生,世事曲折,却亲历了河南音乐专业本科教育的创建与发展;见证了河南大学从艺术系到目前分立音乐学院、美术学院的全过程;更见证了河南由一所音乐专业系科,到目前全省数十所院校(含私立院校)均设有音乐本科教育的喜人局面,可见我国各行各业蓬勃发展之一斑!噫吁,痛快!

来源:“静音沉璧”公众号 3月11号