题记:这篇文章作于2012年新闻与传播学院十年院庆期间,题目是《我这十年》。十几年过去了,现在重新审视,自我感觉说出了当年转专业的心路历程以及那十年的成长与收获。所以拿出来分享,就是想告诉年轻朋友,只要有想法,什么时候开始都不晚;努力拼搏,坚持不懈,就能抵达理想的彼岸。

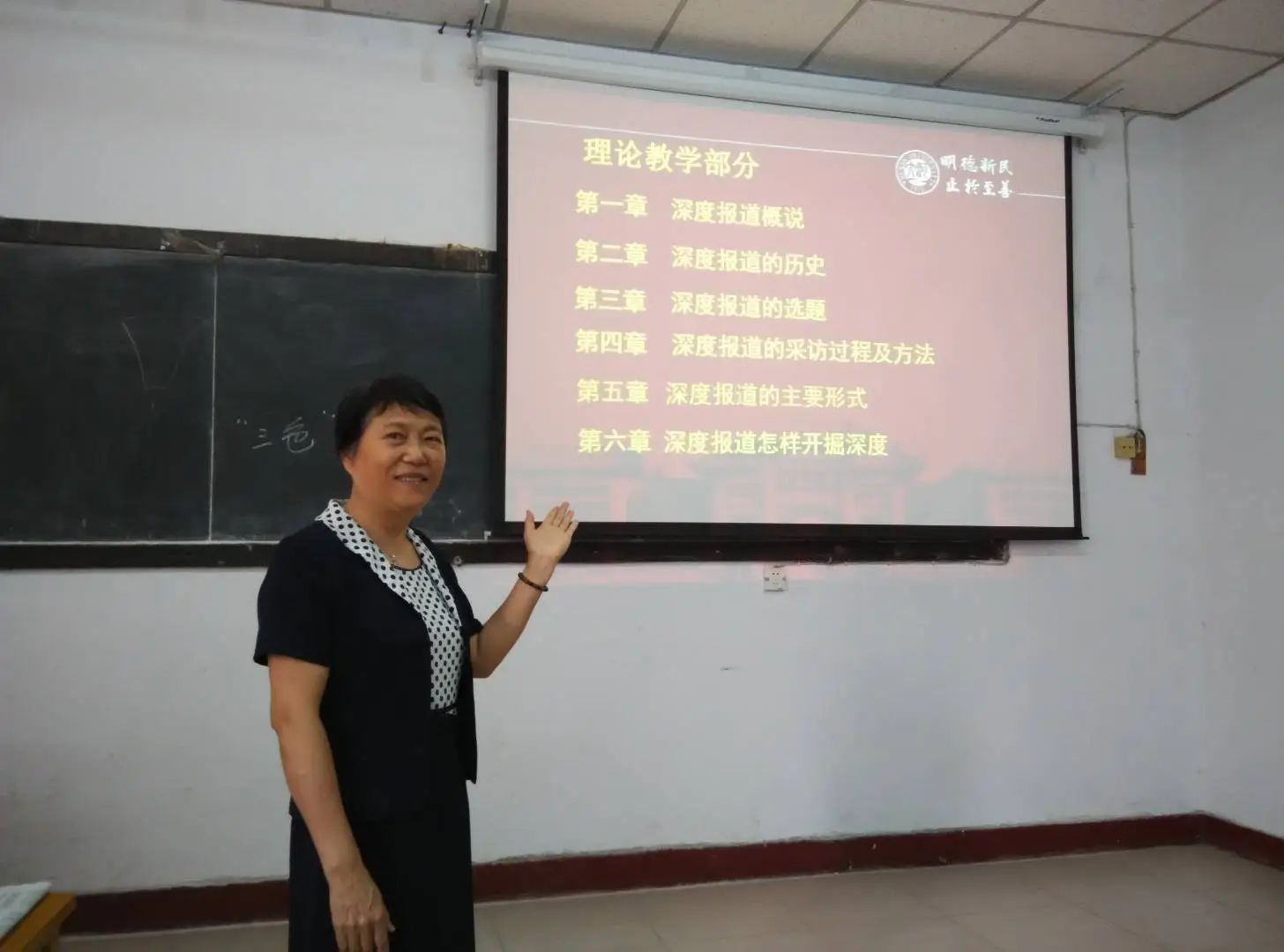

2016年6月15日 作者在河大的最后一次课

再过几天,就要去北大参加同窗聚会了,我成了北大的“同窗”,同时还是人大的校友,这是让我感到挺骄傲的事情,而这一切,都缘自十年前那个决定……

2001年年底,我们学校决定成立新闻与传播学院,当时教了20多年写作课、年过不惑的我,也做了一个令人费解的决定:加入新传院、讲授中国新闻传播史。消息传出,好朋友劝我:你都这么大了,何苦呢?史不好教,出力不讨好。可我认为,不就是40多岁么,离退休还早着呢!不是说“人生能有几回搏”吗?我的心理年龄很年轻,也来“搏一回”吧!何况我的家人非常支持我,这是我最大的动力!

也有人劝我:你教了那么多年写作课,来教新闻写作多好。当然很好,我本来就讲过新闻写作,这是轻车熟路呀!但当时院里老师少,一门课,甚至几门课只有一个老师,而且年轻老师多,其他课程基本上都有人讲授,新闻史却还没有合适人选,自己是老教师,权当为院里分忧吧。

其实,我自己心里也有数,做出这个决定并不是一时冲动。当时,我为90年校庆编撰的60万字的《河南大学作家群》已交出版社付梓。一年多的时间,争分夺秒、废寝忘食,特别是2001年的暑假,我冒着酷暑高温,钻进文学院资料室,把现当代文学的史料翻了个遍。我仿佛穿越了时空,与老作家们晤谈。他们给了我太多的感动,我要让他们永远活在我的书里。

2002年9月,该书出版之后,得到了社会各界的好评。10月,由新闻与传播学院、河南大学出版社在河南文学院召开了《河南大学作家群》研讨会,河南电视台、《大河报》等多家媒体都进行了报道。这也算是我给我们新成立的学院的一个见面礼吧。正是这本书的出版,让我对历史有了浓厚的兴趣,当时曾想去深入研究文学史。新传院的成立,让我想到,我写过的老作家,如姚雪垠、李蕤、邓拓、周而复、赵清阁等,年轻时都从事过新闻工作,而年轻一些的如张惠芳、王怀让、王钢等,就一直在媒体工作。因此,自认为已经接近了新闻史,我想走进去,进一步追寻河大作家们对新闻事业的贡献。

正是带着这种想法,我买来方汉奇先生主编的、几百万字的《中国新闻事业通史》《中国新闻事业简史》(当时的教材,也是我上课用的第一本教材),并把图书馆有关新闻史的书全部借来(一共也没有多少),一本一本认真地研读,记下读书笔记。认认真真地准备了一个学期之后,我就给院里招收的第一届新闻学专业的学生讲授中国新闻事业史。

登上讲坛,我实话实说:我是新闻专业的一名老新兵,第一次讲授这门课,是和大家一起学习探讨的。同学们非常理解、非常配合,比较顺利地完成了教学计划。但自己很心虚,有时感到力不从心,唯恐误人子弟,而又无人请教、无人商量。我想,必须走出去充电。院里非常支持,在院长的帮助下,我联系到中国人民大学做访问学者,导师是中国新闻传播史学界的泰斗方汉奇先生。

我是个“门外汉”,能被接收吗?没想到的是,人大很快复信,导师同意接收我,我成为导师接收的最后一位访问学者。于是,2004年春节刚过,我和在清华上学的儿子一起来到人大,背起书包,过起了学生生活。我成了人大的学生,那年我48岁。

作者在导师的书房

虽然是访问学者,但毕竟没进过新闻学专业的课堂。所以,我遵从导师的指教,多听课——转益多师是吾师。我把新闻学院的课程表找来,各个年级、各个专业,本科生、硕士生的所有课程一一筛选、比较,所有的主干课尽量不落下。就这样,我把课程排得满满的,尽可能多地吸收。

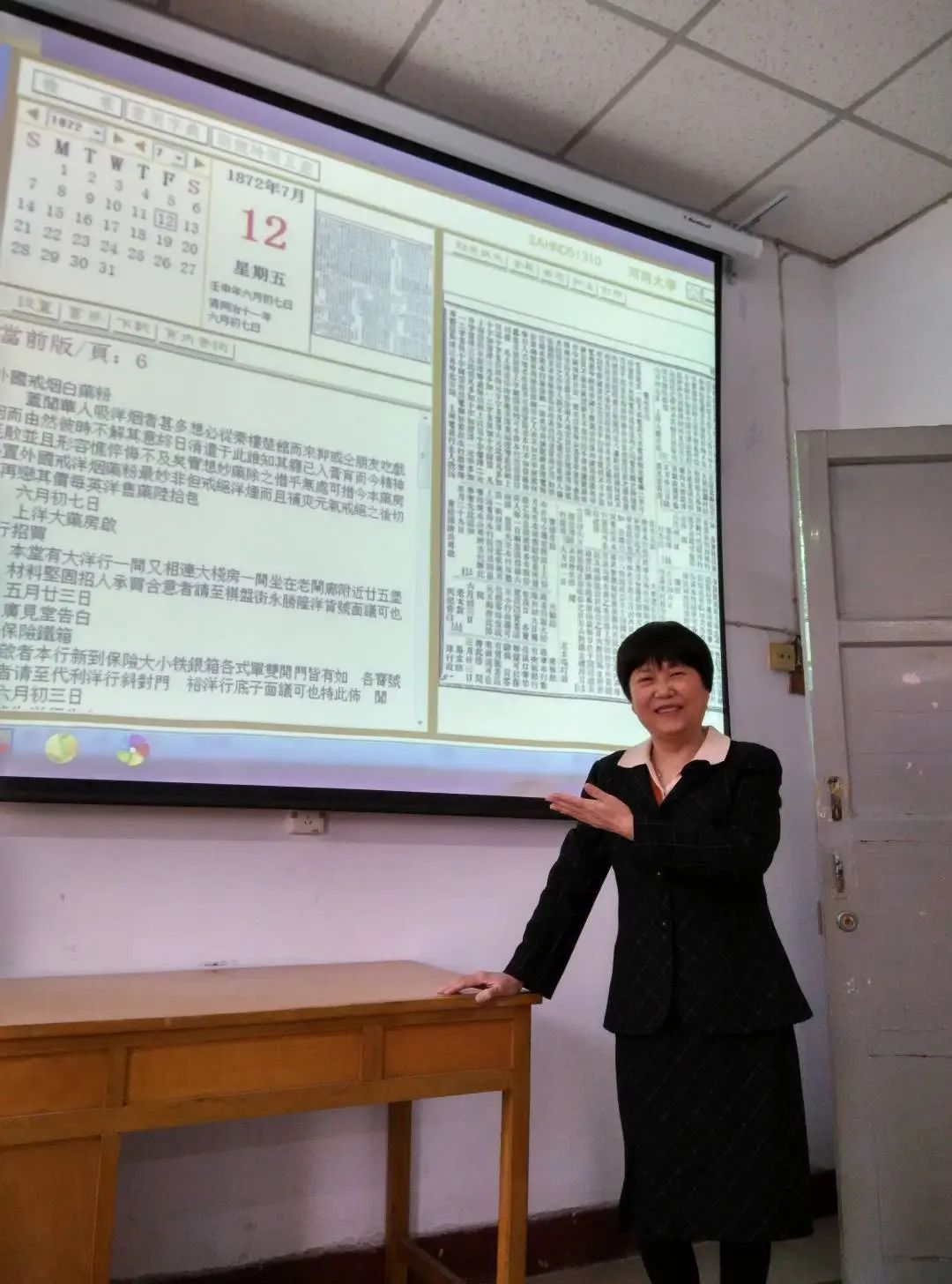

人大的各种讲座、报告会很多,我也保证每场必到。就这样,人大一年,我听的课程有十多门,而有些课甚至两次、三次地选学,比如中国新闻事业史、采访写作等。听课笔记记了10多本。没课的时候,就到图书馆、资料室查阅资料,拍摄照片,为以后备课、制作课件做准备。2004年暑假买的数码相机,半年时间,就拍摄了一万多张照片。

当然,我也没有忘记院长交代的任务——发文章、评教授。当时,院里教授很少,2003年,因为少一篇文章,我申报的教授职称没有通过。到2004年,条件提高:必须有国家一级核心期刊一篇文章,否则一票否决。对新闻专业来说,就是必须有一篇《新闻与传播研究》的文章。我带着搜集的资料、论文大纲和论文雏形来到人大,当初稿基本完成时,电脑病毒,功亏一篑。没办法,只好从头再来。

2004年 作者在人民大学

5月,在方先生指导下完成定稿。方先生为我写了介绍信,让我去找他的高足、《新闻与传播研究》主编尹韵公先生。没过多久,我得到信息,论文可以采用。当时的心情无法用语言来形容。可是,暑假过去了,开学又两个多月,在我万分焦急的时候,忽然得到消息,我的论文又不能用了。很快联系到尹韵公先生,他说是责任主编不满意,并提出了修改意见。

根据他们的修改意见,我一头扎进北京图书馆,去查阅原始资料——缩微胶片。一去一天,通过昏黄的小屏幕,一版一版地仔细查阅,生怕漏掉有用的资料,盯得眼生疼,写得手酸麻。晚上回到宿舍,整理资料。

随着第一手资料的越来越多,发现也越来越多,思路也越来越清晰。最后,我把原来的文章放在一边,写出了一篇全新的论文。初稿一万多字,方先生看后给予充分肯定,但说文章太长,刊物不好用,标题不太鲜明。当我把改过标题、删去最后一部分的定稿再请方先生斧正时,他感觉可以了。

几天后,先生把批有“选题新颖、材料详实,属于新闻史研究的创新之作”的稿子交给我,让我抓紧送给《新闻与传播研究》。因为当时这本刊物还是季刊。2005年元月初,我把稿子送去,没想到,尹先生就给安排在第一期发表。而原来那篇文章,修改后交由《河南大学学报》发表。我“超额”完成了院长交给的任务,也让新传院多了一位新闻史的教授。

人大一年,最最感谢的就是导师方先生。无论是学习、生活,先生都给予我严师慈父般的关爱。为了让我这个“门外汉”尽快“入门”,先生鼓励我多和业界接触,多参加相关的会议、活动。一有机会,他就向同行介绍我,并让我和他的高足们多接触,参加他们的活动和聚会、参加博士论文答辩等,让我尽快融入“方家军”,他们也真的把我当做“自家人”。但自认差距太大,从不敢称“方门弟子”。

那年的9月,先生还介绍我参与由中国记者协会和中国新闻史年会主办的“中国百名名记者展”。我负责撰写严复、邓拓、安岗、田流等四位名记者的介绍材料。先生给我提供了大量资料,并且连页码都交代得一清二楚,他是为了让我节省时间。

先生严谨的治学态度和对晚辈的关爱、呵护,让我铭记终生。撰写过程中,我认识了北京业界的许多同行。尤其是新闻史学界的老前辈和少壮精英,他们在业务上给了我很多帮助,给我提供教学课件、备课资料等。2005年,申报正高职称时,需要校外两位专家推荐,我斗胆请了方先生和赵玉明先生,方先生是中国新闻史学会的前任会长、现任的名誉会长,赵先生是现任会长,他们接受了我请求。两任会长做我的推荐专家,这样的高规格在全国也很少见。

收获了知识,收获了友情,更重要的是导师的治学精神、为人、为学的态度,我满载而归。2005年春节前后,我找出北京带回的课件、备课资料,还有我拍的大量照片,让儿子教我制作教学课件,到儿子开学,制作出两周课的内容,我也基本上学会了简单的操作。开学之后,我的生活变得异常简单:除了上课,就是做课件,一天一天地坐在电脑前,常常夜以继日。我家先生心疼我,嫌我太认真。可我总想尽最大努力,做到让自己满意。

通过努力,制作技术不断提高,课件的质量越来越好,得到了年轻学子的充分肯定。他们认为,老师年近半百,制作出这样的课件,真不容易。他们想知道谁是我的老师,我自豪地告诉他们:儿子是我的老师,我给儿子当学生!2006年,我申报了学校重点教改项目,获批后,和青年教师一起把课件重新修改、整理一遍,补充了许多新内容。整套课件紧扣教学大纲,重点突出,线索清楚,图文并茂。项目顺利结项后,获得了省教育厅优秀教学成果一等奖。

2009年北大师资特训班

通过几年的努力,我由“门外汉”登堂入室,教学、科研都小有成绩。2009年,中国新闻史学会又一次换届,我被增补为个人理事。这一年,中国新闻史学会和北京大学新闻研究会联合举办全国新闻史论师资特训班,征求导师意见、并得到院里支持后,50多岁的我又成了北大的学生。因为临时有事,我晚到了半天,没有赶上上午的开班仪式。可当我下午走进教室时,很多同学都知道我是韩老师。

原来,方先生参加了开班仪式,在“致辞”中提到了我:此次特训班是北京大学新闻学研究会恢复成立后的首届,也是北京大学新闻学研究会自创建以来的第三届培训班,这是要载入史册的,第一届学员是“毛泽东等”,第二届没有留下名字,第三届学员就是“韩爱平等25人”(韩爱平教授为“首届全国新闻史论师资特训班”学员)。尽管我是这个班里最老的学员,但是能和毛泽东相提并论,又当了一回北大的学生,我感到特别荣幸。

“特训班”今年是第四届了,并且还成立了“同窗会”,新闻学研究会的年会也在此期间召开。今年,“特训班”还要组织“同窗联谊会”,11、12年的年会我没能参与,这一次决不能错过。我非常享受和年轻的师弟、师妹们在一起的学习生活。他们的睿智、思辨、研究的思路、犀利的思想……让我获益多多,和他们保持密切的联系,让我感到永远年轻!

2016年导师90华诞

弹指十年间,辛苦并快乐着。我庆幸自己十年前那个决定,让我结识了那么好的老师、那么好的同学,尤其是我们院领导、同事给我的关心、支持和帮助!眼下,我虽是奔六的人了,但心理年龄仍然很年轻,在中国新闻传播史这个领域,我还有很多东西需要学习、很多课题需要研究,正所谓,活到老、学到老,我期待下一个10年——我们20年院庆时,我能理直气壮地说:我是中国新闻传播史的一名老兵!

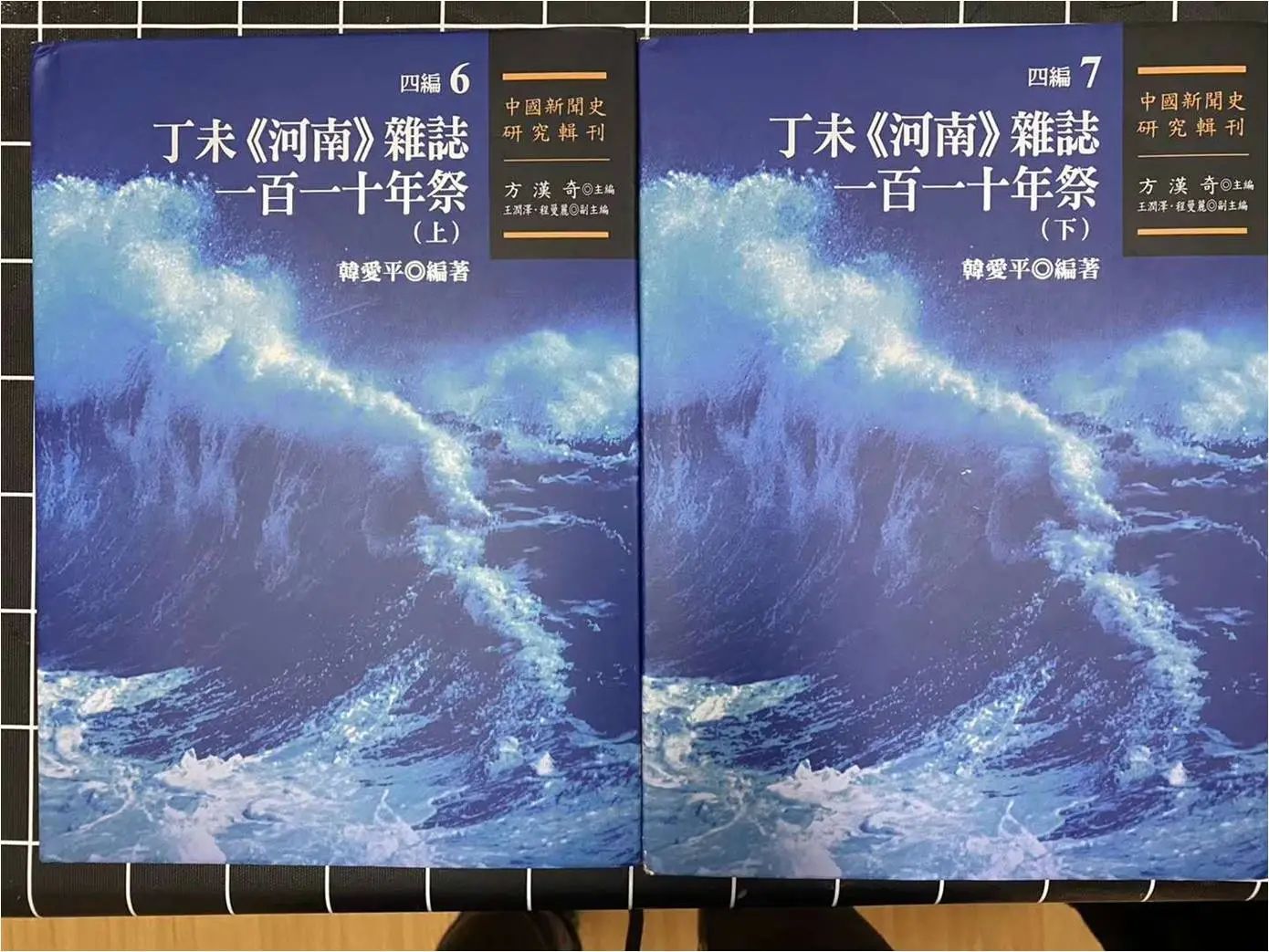

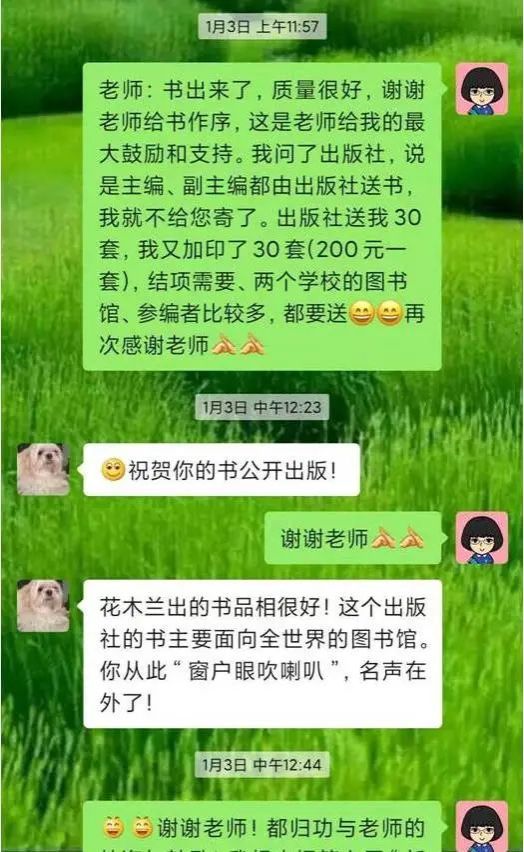

后记:这篇文章完成后的第四年、2016年6月,我带着遗憾退休——因为我报的国家社科后期资助项目“《河南》杂志研究”没有获批。9月被郑州成功财经学院聘为新闻学科带头人,2018年,“《河南》杂志研究”获批河南省社科项目。2019年,由方汉奇先生作序的结项成果《丁未〈河南〉杂志一百一十年祭》出版。二十多年“磨一剑”,这是导师教我“打深井”的重要收获。感恩导师,也感谢自己的锲而不舍!

书出版后与老师的聊天记录

【作者简介】

韩爱平,1976年开封师范学院中文系学习,毕业后留校任教。曾担任中文系写作课、全校公共写作课的教学工作,曾任公共语文教研室副主任。2002年转任中国新闻传播史教师。2004年在中国人民大学做访问学者1年,师从中国新闻传播史泰斗方汉奇教授。2005年晋升教授,并担任新闻学硕士研究生导师。2009年起,兼职中国新闻史学会理事。2009年暑期参加北京大学新闻学研究会主办的“首届全国新闻史论师资特训班”学习,获结业证书。2016年退休后,受聘郑州商学院新闻学学科带头人、校教学指导委员会委员。2022年7月从郑州商学院退休。独著《河南大学作家群》等著作两部,主编《广告语言概论》(2010年获河南省社科二等奖)《中国新闻传播史新编》《网络新闻传播伦理》(2013度河南省社科项目)等高校教材多部。2018年又获批省社科项目,其结项成果《丁未<河南>杂志一百一十年祭》由方汉奇先生作序、台湾花木兰文化事业有限公司2019年9月出版。在《新闻与传播研究》《河南大学学报》《中国出版》等核心期刊及一般期刊发表论文30多篇。2007年获河南大学优秀科研成果奖。主持省、校级教改项目多项,2015、2016连续两年获得河南大学教学质量竞赛一等奖,并多次获得河南省教育厅创新教育研究、教学研究等优秀成果奖。另外在《光明日报》《河南日报》《开封日报》《河南大学报》等报刊上发表散文、随笔多篇,并应邀为中央电视台四套海外专题部《语林趣话》栏目撰稿多篇。2012年为《河南卫视·百年河大》电视片撰稿5篇。

2002年被评为开封市“十佳女职工”,2005年获开封市“五一劳动奖章”,2012年被评为河南大学优秀共产党员。

来源:“静音沉璧”公众号3月25号